東亞經濟體成功跨越“中等技術陷阱”的經驗

中國網/中國發展門戶網訊 20世紀后半葉,日本和亞洲“四小龍”(韓國、新加坡、中國香港和中國臺灣)相繼在20—30年里快速實現了西方發達國家200多年才完成的經濟發展歷程。除了中國香港的經濟結構是服務業主導之外,其余3個東亞經濟體都曾通過技術進步和制造業產業升級、成功跨越“中等技術陷阱”。他們的成功經驗產生了一種示范效應,意味著后發經濟體跨越“中等技術陷阱”是可行的。這段歷史對今天中國跨越“中等技術陷阱”有著很強的啟示作用,因此需要了解和總結這些成功經驗背后的核心要素。

中國和這些東亞經濟體(下文特指日本、韓國、新加坡和中國臺灣)的產業發展具有內在一致性和連續性,先后經歷勞動密集型、資本密集型、資本技術密集型等階段。當前中國的人均國內生產總值(GDP)水平及在國際勞動分工體系中的地位都與20世紀80年代的日本、20世紀90年代的韓國、新加坡和中國臺灣相仿。無論從時間、空間還是文化上看,東亞先進經濟體的發展歷程無疑是距離最近的學習樣本。

從現實層面的技術后發追趕過程來看,這些東亞經濟體同樣經歷過技術引進、模仿、吸收、跟蹤和創新的迭代模式,都曾處理與發達經濟體日益劇烈的貿易摩擦與技術競爭。在此過程中,他們如何鼓勵技術引進和吸收、如何實現技術追趕和創新等歷史經驗對于當下中國具有諸多借鑒意義。但必須指出的是,由于他們經濟體量相對較小,制造業門類也不齊全,對美國產業沖擊有限,且與美國同屬西方陣營,因而在貿易摩擦和技術競爭中未曾遭受當下中國正面臨的系統性壓力。

從政府與市場關系的演變來看,這些東亞經濟體在經濟起飛之后,其政府對經濟的干預從直接轉向間接,朝著公開而透明的方向實現國家與企業之間的聯系,如建立健全的市場體系網絡。在經濟發展的不同階段,東亞經濟體政府職能如何演變,特別是在尊重市場經濟規律的基礎上管理國家資源、推動技術進步,對于我國有重要參考價值。

基于以上考慮,本文選擇日本、韓國、新加坡和中國臺灣作為學習樣本,從技術升級角度考察其轉型成為發達經濟體的成功經驗。關于時間范圍,聚焦分析日本20世紀70年代以來,以及韓國、新加坡和中國臺灣20世紀80年代以來的發展歷程,因為該時間段正是這些經濟體技術進步的關鍵時期——從早期追趕階段的技術引進、模仿開始轉型為自主創新。

成為發達經濟體與跨越“中等技術陷阱”的事實性分析

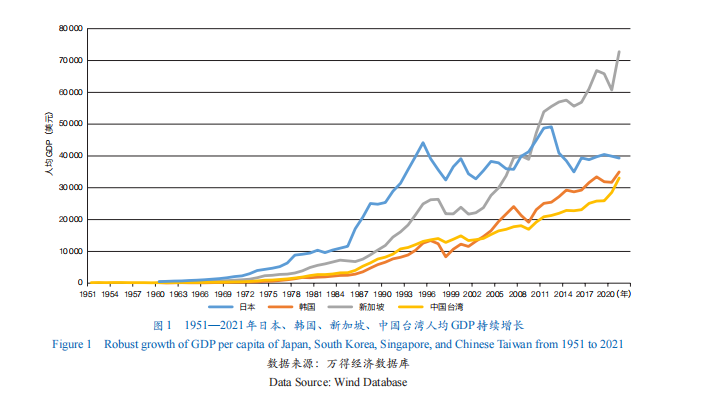

20世紀50年代以來,受益于國際分工不斷深化,全球生產網絡初步形成;東亞經濟體相繼采用出口導向型發展模式,發展初期大量承接附加值較低的勞動密集型制造業,后逐步產業轉型升級,發展資本和技術密集型先進制造業。在此過程中,這些東亞經濟體經濟高速增長,人均GDP持續攀升。日本大致在20世紀80年代轉型成為發達經濟體,而后發的新加坡、中國臺灣和韓國則依次在20世紀90年代躋身并穩居高收入經濟體行列(圖1)。從2021年來看,日本、韓國、新加坡和中國臺灣的人均GDP均超過3萬美元/年。

在發展初期,東亞經濟體依托成熟技術轉移的紅利和人口紅利,承接和發展了以紡織服裝為代表的中低端制造業。隨著經濟發展水平的提升,制造業勞動力成本也隨之上漲,勞動密集型制造業的出口競爭優勢逐漸弱化,經濟發展進入階段瓶頸期。在向中高端制造業轉型的過程中,東亞經濟體也曾受制于自主研發創新能力不足,對進一步躍升為一流技術強國形成制約。在這一背景下,東亞經濟體開始培育技術密集型產業,促進中高端制造業升級,尤以機械制造、運輸設備、電子、計算機等先進產業表現最為突出。學界將東亞地區這種技術等級式梯次產業分工體系和產業發展過程比喻為“雁行模式”。

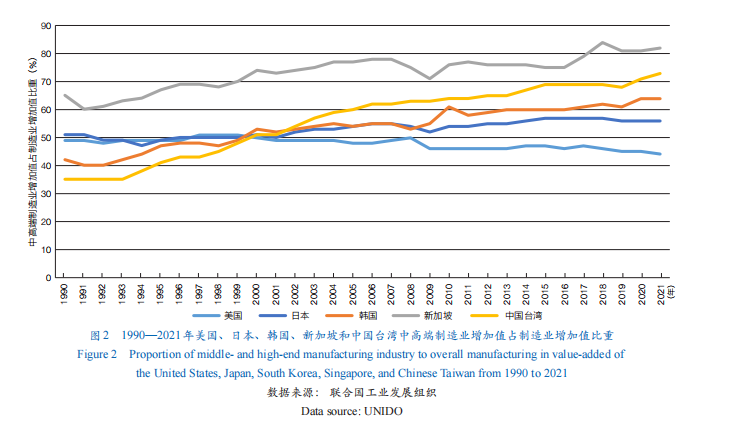

圖2比較了東亞經濟體與美國的中高端制造業增加值占制造業增加值比重的變化趨勢。由于數據的可得性最早只能追溯到1990年,從中可以看到當時日本已經超過美國,中高科技產業占制造業比重超過50%。而20世紀90年代起,后發的韓國、新加坡和中國臺灣中高科技產業占制造業比重快速提高,近年來穩定在60%以上的高水平。由此不難看出,這些經濟體經濟高速增長的背后,技術進步扮演了非常關鍵的角色。

通過梳理東亞經濟體的經濟增長與產業升級歷程,發現后發國家在經濟發展初期可以借助從發達經濟體的技術擴散實現初步工業化,步入中等收入國家;但要想進一步躍升為高收入國家,單純的技術引進、模仿和吸收已經不足以成為經濟可持續增長的驅動力,而技術自主創新成為新的增長引擎。因此,本文引用“中等技術陷阱”這一概念,“中等”指的是后發經濟體與美國等技術強國存在顯著技術差距。東亞經濟體的發展經驗也表明,在達到中等技術水平之后,技術升級和由此產生的產業升級是后發國家從中等收入跨越到高收入經濟體的核心內容之一。

跨越“中等技術陷阱”過程中的國際環境

東亞經濟體的技術升級離不開全球化背景下國際大環境的開放。盡管全球化的主旋律里也冒出過個別雜音(例如,日本、韓國和中國臺灣也曾與美國發生過局部貿易摩擦和技術競爭),但就總體外部環境而言,這些東亞經濟體與美國等西方國家之間的人才、商品和資本流動是自由開放的。

高技術人才引進政策開放多元,與國際接軌

人才是技術密集型經濟中最寶貴的資源。東亞經濟體與美國有雙向人才互動,而且并非單向作貢獻。一方面,東亞人才以訪學、留學和移民的身份進入美國學習或工作;另一方面,經濟前景可觀的東亞經濟體也具備了逆向吸引人才回流的能力,部分高技能人才會擇機回到原籍地,從而實現中高端人才的“國際大循環”。例如,日本努力地將其僑民以組織方式納入跨國專業人士網絡;中國臺灣和韓國鼓勵其僑民回歸;新加坡更是廣納國際人才,迎來高技術移民高峰。總之,如何培養、吸引和留住全世界最優秀、最聰明的人才,是東亞經濟體在和發達國家技術競爭時優先思考的課題。

自由的國際貿易,特別是中間品貿易,拓寬了跨境技術溢出和擴散

國際貿易,特別是與先進經濟體之間的中間品貿易,是東亞經濟體拓寬技術溢出和擴散、促進其內部技術升級的一個重要手段。東亞地區眾多出口企業都是通過從制造(OEM)、設計(ODM)到品牌(OBM)的發展路徑來實現技術積累與創新。這些企業在進口中間品的過程中,能夠通過像逆向工程這樣的“干中學”措施,吸收發達國家的技術溢出而獲得生產高技術中間品的能力。

東亞經濟體從發達經濟體獲得的技術轉移很大程度上受惠于當時全球、區域和單邊等多層次的國際貿易制度安排。全球多邊層面,關稅及貿易總協定(GATT)和后來的世界貿易組織(WTO)是推動全球貿易自由化進程的最重要制度安排。區域層面,各種區域自由貿易協定快速發展,歐盟和《北美自由貿易協定》這2個超大區域的經濟一體化協議激發了其他國家與區域積極仿效。單邊層面,為適應美歐發達國家鼓勵企業海外加工政策,東亞經濟體順勢實行出口加工貿易制度的貿易政策調整,鼓勵承接制成品組裝活動。概括地說,受益于自由貿易國際制度安排,20世紀70年代以來,全球關稅明顯下降催生了全球產業鏈深度合作,以及由此帶來的中間品貿易。

資本流通的自由化進一步推動了產品內分工和技術擴散

20世紀80年代以來,國際投資政策進一步自由化,為跨國公司在全球配置資源營造了便利的制度環境。東亞經濟體政府也逐漸放寬了對外商直接投資(FDI)的管制,外商投資企業對促進其參與產品內國際分工和國際技術的擴散發揮了關鍵作用,這為東亞經濟體(尤其是韓國、新加坡和中國臺灣)承接眾多跨國公司外包的本土制造企業提供了重要的學習機會和途徑。

值得一提的是,東亞后發經濟體,特別是中國臺灣和新加坡,并不是完全被動地吸收FDI,而是主動吸引能產生技術外溢效應的FDI。他們傾向于控制和選擇哪些產業應該在本地得到推廣,不僅鼓勵外資公司在當地建立組裝車間,并且鼓勵外資帶來部分中間品的生產環節。在FDI進入、建成工業基地后,這些東道國或地區為推動技術國際轉移的程度,付出了諸多努力,如開設職業技術培訓以提高工人吸收技術的能力、建立產業園區及配套措施。

縱觀國際環境,在全球供應鏈時代,技術的跨境流通與擴散是與其他生產要素相互聯動的,東亞經濟體抓住了全球化時代國際人才、商貿和資本自由化的發展機遇,通過技術攻關取得價值鏈主動權,在中高技術產品的國際分工體系中占據主導地位,構建并主導東亞區域價值鏈,在全球上下游供應鏈產業體系中連續晉級成為一流梯隊。

跨越“中等技術陷阱”過程中的內部環境

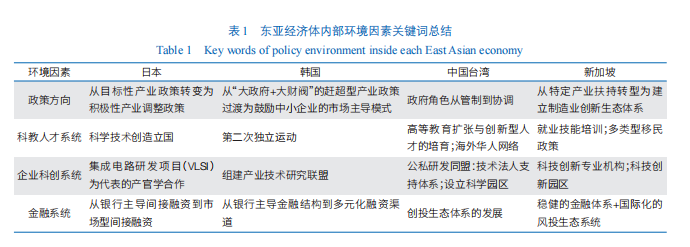

東亞經濟體先后成功跨越“中等技術陷阱”,離不開國際環境的寬松友好,更離不開內部產業發展策略的制度安排與適時調整。這里從政策方向、科教人才系統、企業科創系統和風險投資系統4個維度審視其各自的成功經驗。

政策方向:強政府的退出機制

在發展早期,由于追趕時期的技術路徑清晰且已被驗證正確,東亞經濟體的政府運用財政、貿易、金融等政策工具和行政指導等硬性手段,有選擇地優先推動某些目標產業,快速實現技術躍升。而追趕成功后的技術再創新時期,政府逐步強化市場競爭機制的作用來揭示未來產業發展方向。

具體來看,日本在20世紀90年代之后,其產業政策的內容有所變化,即從目標性產業政策(targeting policy)轉向為經濟合作與發展組織(OECD)提倡的積極性產業調整政策(positive adjustment policy)。韓國進入20世紀80年代后,發現依靠財閥推動產業升級雖然短期看績效優良,但其中涉及的政商關系對產業結構的長期影響可能成為經濟發展的阻礙,于是逐步開始強調市場在資源配置上作用。隨后,借1997年金融危機的契機,韓國政府逐步轉變政府職能,向廣泛多元參與的市場增進模式過渡,試圖將扶持發展財閥企業的政策調整為鼓勵中小企業成為韓國經濟的主力,盡管大企業集中型格局仍是韓國經濟的結構特征。同樣,就中國臺灣而言,發展型政府在初期工業化中也曾強有力地介入工業生產層面,但20世紀70年代中期以來,政府推動發展高科技產業的介入方式有所調整,不再是扮演管制的角色,而是扮演協調的角色。類似的,新加坡政府的產業政策工具自20世紀90年代開始發生重大轉變,逐漸退出縱向的特定產業扶持,而是橫向推動基于建立制造業“生態系統”、鼓勵創新的發展戰略。

科教人才系統:最強大腦是技術創新的源泉

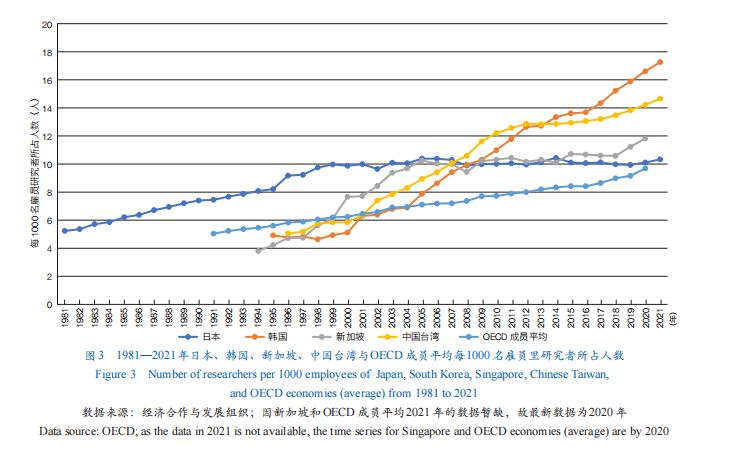

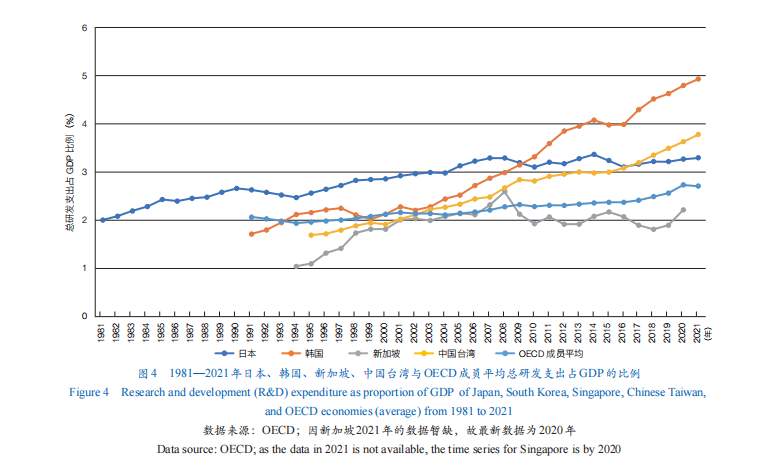

科技創新的價值鏈起始于“從0到1”的科學奇思妙想,這一初始環節的創新主體是從事基礎科研的人才。縱觀日本、韓國、新加坡和中國臺灣等經濟體的工業化技術升級進程,重視基礎科研人才的本土培養和國際人才的引進是2條重要的經驗。一方面,高科技人才背后的教育系統是技術創新的主要源泉;另一方面,通過引進活躍于海外市場與技術高地的技能人員和企業家,可以把國際先進的生產、管理、技術能力帶回本土。圖3和4分別對比了這些東亞經濟體和OECD國家平均水平的科研人員占比和研發支出強度情況,可以看出進入21世紀以來,發達經濟體對科教人才和基礎科研的重視持續加碼,國際競爭越趨白熱化;而東亞經濟體更是將科研支出擺在產業發展全局的核心位置。

日本。對基礎科研的系統性穩定投入始于20世紀80年代,重點支持新材料、生物功能、新功能元件等基礎與尖端技術的合作研發。20世紀90年代起,日本政府確立“科學技術創造立國”戰略后,放寬對教學人員從事非學術活動的限制,并將國立大學改為獨立法人,加強了大學科研人員與產業界的緊密合作。

韓國。韓國將技術革命運動稱為“第二次獨立運動”,特別重視科學技術的自主研發和科學人才的自主培養。韓國研發支出占GDP的比例持續攀升,遠超OECD平均水平,可見其對基礎科學和教育的慷慨投入。值得一提的是,韓國高等教育的國際化程度較高,與國際高校、科研機構積極開展合作交流。早在1994年,有美國貝爾實驗室任職經歷、回到韓國工作的人才就接近80名;此外,從美國加州理工學院、麻省理工學院及其他領先的美國技術中心引進回國的人才更是高達幾百名。

中國臺灣。積極培養本土技術人才,大力加強高等教育,特別是工科教育的發展;建立多元職技教育體制,培養高級技術人才,為臺灣島內技術產業的發展培養了可觀數量的優秀工程師及高素質的勞動人才。與此同時,中國臺灣積極實施海外人才引進計劃,設立專門的青年引才機構。海歸人才的引進對其高科技產業發展功不可沒:在1989—1993年、1994—1999年這2個區間,分別有1 139名和1 963名海外半導體技術人員回歸新竹產業園。

新加坡。為滿足知識密集型經濟轉型的需要,新加坡政府更加強調創新、研發和有針對性的基礎研究。除了本土培養,新加坡高度重視外來人才的引進,建立了完善且多樣化的制度措施。為平衡其全國人力需求和按需吸引外來人才,新加坡勞工部于1998年重組為人力部(Ministry of Manpower)。在具體措施上,針對外籍人才給予多重優惠待遇,包括稅收優惠、人才的子女入學和醫療保險、簽證和移民政策等。以簽證和移民政策為例,新加坡政府為具有特定技能和經驗的人才頒發“特殊技能工作簽證”,為創業家提供“創業簽證”;新加坡企業可以為外籍員工提供雇主擔保和培訓計劃,幫助外籍人才更容易地獲得工作許可證。移民方面,新加坡也推出了“投資移民”、“專業人才移民”等政策,用以吸引外籍人才在當地投資和創業。

企業科創系統:基礎科研轉化為先進技術的中間站

科技創新的價值鏈不僅需要“從0到1”的科學奇思妙想,還需要切實地落地,而企業科創系統正是將基礎科研轉化為最先進技術的落地環節。在跨越“中等技術陷阱”的關鍵時期,日本、韓國、中國臺灣和新加坡政府都牽頭成立了中間轉化機構,利用產學研一體化的機制,構建開放的企業科創系統,以推動關鍵共性技術突破帶來的產業價值鏈上移等。

日本。早在20世紀70年代,日本通產省主導的產官學合作成功地推動了前沿技術的突破,以及科技成果的市場轉化,其中超大規模集成電路研發項目(VLSI)就是典型代表。20世紀80年代,日本通產省和文部省相繼出臺產學合作的相關措施,推動大學和企業利用民間資金共同開展研究。

韓國。韓國政府積極推動企業與公共研究機構合作,組成“產業技術研究聯盟”,共同開展研究課題。到2010年,韓國擁有105個區域創新中心和18個技術園區,以及7個旨在加強產業集群項目競爭力的聯合項目。

中國臺灣。在企業科創系統的制度設計上也采用了公私研發聯盟的形式,支持企業技術吸收、轉移與應用,以擴散研發成果、推動創新成果商業化,這種組織形式的重要環節包括技術法人支持體系與科學園區。技術法人的定位不同于從事基礎研究的研究機構或是高校,而是專攻于應用研究與技術發展,協助本土公司創新商業化。而科學園區有較為嚴格的進入門檻,為具有潛力的創業企業提供廣泛而慷慨的補助,且坐落于高校附近,共同協助高科技產業集聚的形成。

新加坡。新加坡政府設立了一批支持科技創新的專業機構,包括新加坡科技局(Agency for Science, Technology and Research)、國家研究基金(National Research Foundation)、數字經濟發展局(Infocomm Media Development Authority)等,為企業提供資金支持和技術咨詢服務,鼓勵企業采用數字技術,提升數字化轉型水平,推動科技成果的轉化和產業化。此外,還建立了一批科技創新園區,如新加坡科技園區、南洋理工大學創新中心、圣淘沙科技園區、飛捷科技園、新加坡生物醫藥園區等。這些園區引進了一大批跨國龍頭企業,為企業提供了一系列基礎設施和服務,營造了良好的研發和生產環境。隨著科技創新園區成功建立,新加坡也將其成功模式復制推廣到海外,在中國、德國、以色列、泰國、越南等地成功建立了新加坡產業園區。這一階段,新加坡企業科創體系的成功之處在于長期性規劃、多元化發展、國際化視野和利益共享。

金融系統:匹配的融資機制為科技創業企業插上騰飛的翅膀

加速提升科技創新能力、跨越“中等技術陷阱”是一項系統工程,不僅要有“最強大腦”和最先進技術,也需要金融賦能。科技創業企業每一次關鍵性突破與技術飛躍,都需要金融作“翼”,為科技創新插上騰飛的翅膀。東亞經濟體都高度重視融資機制對于技術創新的作用,為不同發展階段的科創企業提供適配的融資渠道,不斷構建和完善“科技—產業—融資機制”的良性循環。更宏觀地來看,匹配的融資機制對科技創業具有助推作用,關乎一個經濟體競爭優勢的形成。

日本。日本的融資機制從銀行主導逐步變遷至市場型間接融資。日本起步于主銀行制度的間接融資體系,即銀行不僅為企業提供貸款,還存在相互持股、人員交流等密切聯系,企業借貸和發債嚴重依賴銀行。20世紀70—80年代,由于第一次石油危機和“廣場協議”的雙重沖擊,債券和股票等直接融資工具快速興起,但日本的融資機制仍以銀行間接融資為主。進入20世紀90年代以來,隨著日本泡沫經濟崩潰、亞洲金融危機爆發,日本政府加大了金融改革力度,銀行業朝著成熟的市場化方向不斷發展,而且發展出層次豐富、轉板靈活的證券和股票交易市場。

韓國。和日本類似,韓國發展早期在融資模式的選擇上也是銀行主導金融結構。直至1997年亞洲金融危機爆發以后,才真正掀起一股創辦風險投資企業的熱潮,其主要的推動因素是恰逢韓國產業結構調整的重大契機。韓國政府希望抓住全球信息化革命的發展機遇,實現以知識為基礎的經濟和向尖端產業的戰略轉移;而風險投資被視為高技術、高附加值產業的孵化器,它與政府的高科技產業目標不謀而合,因此得到政府強有力的支持。

中國臺灣。其融資體系的最大特色之一在于構建了被認為是最像硅谷的亞洲風險資本市場,涌現了一大批先驅風險投資機構,包括漢鼎亞太、中華開發資本、華登國際、宏碁創投、中經合集團等。借助信息技術(IT)產業興起的東風,中國臺灣的創投產業在20世紀90年代迎來發展的黃金期。到2000年,中國臺灣已成為僅次于美國和以色列的世界上第三大活躍的風險投資市場。

新加坡。新加坡的金融體系高度發達,監管良好,能有效抵御全球金融風險。新加坡金融管理局與新加坡政府投資公司、淡馬錫控股公司一道組成新加坡國有資產管理體系的“三駕馬車”,穩健的金融體系為新加坡的風險投資系統帶來了基礎保障。新加坡的風險投資生態系統也非常國際化,通過效仿以色列模式,于1999年以10億美元資金的規模創建科技創業投資基金,并與全球一流風險投資公司合作引進國際風險資本,來支持本土創新企業的發展。

綜上所述,日本、韓國、中國臺灣和新加坡成功跨越“中等技術陷阱”,得益于內部環境因素的把控。這4個經濟體在政策方向、科教人才系統、企業科創系統、金融賦能系統方面都投入大量資源(表1),互為依托,并根據不同發展階段適時調整,從而形成了一個良性循環的技術升級與創新體系,順利完成追趕發達國家的目標。

東亞經濟體跨越“中等技術陷阱”的成功經驗

日本、韓國、新加坡和中國臺灣如何善用引進的技術,然后追趕超越、步入技術進步的前沿,一直是學術和政策研究中最激動人心的話題之一。這些經濟體實現大量技術創新的工業化經驗表明,要達到這個目標,需要外部及內部等方面的相互作用。雖然沒有放之四海而皆準的標準,但還是有一些共同的要素可以總結。

外部環境是技術擴散和創新的東風

這些經濟體面臨的外部環境:國際環境越是寬松自由,人才、商品與資金的跨境流動越是順暢,相應帶動的技術擴散和創新越是顯著。東亞經濟體經濟進步的一個重要前提條件是這些經濟體的高度開放性,這就要求采用先進技術和質量標準、面向世界市場和與國際分工體系一體化。

內部要素是技術升級的核心內驅力

除了借力外部環境的東風,這些經濟體成功跨越“中等技術陷阱”,更是離不開內部要素的驅動。

強政府的退出機制。在不同技術階段隨著政府的重新定位,產業政策和市場力量這兩股力量是動態調整的。在技術早期后發追趕階段,東亞經濟體政府傾向于以直接干預市場方式促進特定產業發展的政策,政策共識是實施大政府主導的“追趕、超越”的產業政策。隨著技術升級,政府的產業政策逐步轉向市場友好、競爭中立型,通過構建良好制度環境來支持技術創新(尤其是支持競爭前沿技術創新);與此同時,政府越來越重視利用市場機制發揮競爭與競爭政策的作用。在跨越“中等技術陷阱”過程中,東亞經濟體政府的產業政策發生重大調整,摒棄直接干預、限制競爭的傳統產業政策做法,重視市場在資源配置中的決定性作用。如何動態調整產業政策和市場競爭的東亞經驗,是我國在技術升級過程中必須認真研究和吸收的。

建立高質量的研究機構體系,以及海外人才引進機制。這些東亞經濟體的產業升級是從紡織業起步到機械的簡單裝配,再到電子產品等高技術工業品,這一路離不開高質量的教育體系與開放的人力資本。中國若要成為世界重要人才中心,有必要借鑒這些東亞經濟體培養高科技人才、設計技術移民政策以吸引優秀的國際人才(特別是新加坡)的經驗。

設立把基礎科研成果轉化為應用技術的企業或者機構。東亞經濟體的共同經驗表明,通過產官學合作強化關鍵共性技術攻關至關重要,并在此基礎上推動技術創新成果的商業化和推廣應用。

發展具有本土特色的金融體系。東亞經濟體并未完全復制美國的直接融資模式。日本從銀行主導間接融資轉變為市場型間接融資模式,韓國也打造能夠包容銀行的金融體系,而新加坡和中國臺灣在一系列政府政策的成功引導下、從制度性深化的金融市場中誕生了更充裕的風險投資資金。因此,這些東亞經濟體如何在傳統銀行體系的主導地位基礎上發展出符合本地情況的多層次融資體系,是值得關注的領域之一。

(作者:賴格、黃紫藍、袁浩延,香港中文大學(深圳)前海國際事務研究院;編審:楊柳春;《中國科學院院刊》供稿)