RCEP締約國數據跨境流動政策的數字生產力基礎及其影響

原標題:RCEP締約國數據跨境流動政策的數字生產力基礎及其影響——以數字融合指數為參照

中國網/中國發展門戶網訊 在第四次工業革命過程中,數據是繼貨物、勞動力、服務和資本等元素之后,突破傳統跨境貿易的第5種重要元素。數據跨境流動政策是各國保護本國數據利益的重要工具。在世界貿易組織(WTO)缺乏體系性規則協調各國治理數據跨境流動的背景下,區域性經濟貿易協定已成為平衡各國數據跨境治理立場的重要場域。2023年6月2日,隨著《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)對菲律賓正式生效,標志著RCEP對東南亞國家聯盟(以下簡稱“東盟”)10個成員國和5個非東盟國家的全面生效;其中數據跨境條款的生效,是亞太發達國家、發展中國家和不發達國家之間復雜數據跨境治理立場妥協的成果。文章以2021年8月東盟發布的《東盟數字融合指數》報告中相關支柱指數及其標準化評估指標為參照,梳理RCEP締約國的數字生產力及數字經濟現狀,進而結合數據跨境政策類型,闡釋數字生產力對數據跨境政策制定的影響;最后,提出推動RCEP締約國數據跨境自由流動的建議。

RCEP締約國數據跨境流動的政策梳理

Kapland等就數據跨境流動政策類型進行研究與歸納,總結出政策自由度由低到高共4種類型,即禁止數據傳輸、數據本地存儲、許可制和標準制。由于柬埔寨、文萊和緬甸尚未對數據跨境流動頒布相關法律或制定政策,故將其作為第5種類型,即其他情形。

禁止數據傳輸:禁止將數據及其復印件跨境傳輸。例如,韓國不允許醫療健康數據跨境傳輸;印度尼西亞《2019年第71號條例》禁止公共部門的數據跨境傳輸;澳大利亞頒布的《2012年受管制的個人電子健康記錄法》禁止將個人醫療健康記錄跨境傳輸。

數據本地存儲:準許將數據復制品跨境傳輸,但數據副本必須保存在本國領土內。新西蘭《1994年稅務管理法》《1985年貨物與服務稅法》要求將商業信息、貨物信息通過紙質或數據儲存器的方式存儲于境內;2018年,越南頒布的《網絡安全法》第26條第3款規定網絡供應商必須將數據存儲在境內;2019年,泰國頒布的《個人數據保護法》第27條第3款規定數據跨境傳輸時必須將無需通過數據主體同意的相關數據信息存儲于境內。

許可制:要求數據跨境傳輸必須得到數據主體或相關部門的許可。韓國《個人信息保護法》第17條第3、4款規定了數據跨境傳輸的許可制及例外情形,韓國《金融機構數據處理與其他商業授權條例》第4條規定通過授權設立許可制;印度尼西亞《通信和信息部關于電子系統個人數據保護法》第22條第1款設立了許可制;2021年,日本修訂的《個人信息保護法》第27條第1款規定了必須得到數據主體的同意后才可進行個人數據跨境傳輸的許可制;2019年,泰國頒布的《個人數據保護法》第28條第1款明確了3種例外情形以設立許可制;老撾《電子數據保護法》也設立了許可制;菲律賓《2012年數據隱私法》第12條a項也將獲得數據主體的授權或同意作為數據跨境傳輸的前置條件;澳大利亞《1988年隱私法》“隱私原則”第8條第2款第b至e項規定了許可的4種情形;馬來西亞《2010年個人數據保護法》第129條第3款以例外情形的方式設立了許可制。

標準制:要求數據安全方面,必須達到國家規定的安全標準,才能準許跨境傳輸。新加坡《2012年個人數據保護法》第26條設立了數據跨境傳輸的標準制,并在《2021年個人數據保護條例》第9條和第10條作了詳細規定;日本《個人信息保護法》第28條規定了3種類型的數據跨境傳輸標準制,即數據接收所在地必須保證與日本具有同等的保護水平,或符合日本法律規定,或符合數據跨境傳輸相關國際標準;澳大利亞《1988年隱私法》“隱私原則”第8條第2款第a項設立了跨境數據傳輸必須具有與澳大利亞本國類似保護水平的標準制;新西蘭《2020年隱私法》第193條第1款設立了授權制的標準制;泰國《2019年個人數據保護法》第28條第1款規定了原則上適用的標準制,并制定了個人數據保護水平較低的國家清單;馬來西亞《2010年個人數據保護法》第129條第1、2款規定了數據跨境傳輸必須具有馬來西亞政府認可或同等保護水平的標準制;菲律賓《2012年數據隱私法》第21條a項規定以合同或其他能提供相同保護水平的標準制。

其他情形。柬埔寨尚未頒布專門的數據保護法,關于數據跨境流動的規則散見于2019年11月通過的《電子商務法》;文萊和緬甸尚未對數據跨境傳輸進行規定。

RCEP締約國的數據流動政策并不是絕對的,不存在絕對禁止的數據跨境流動,也沒有絕對自由的數據跨境流動,而是各自根據本國數字生產力水平,設定不同控制標準和程序。限制數據跨境自由流動不是最終目的,而是為保護數據跨境流動所形成的價值和安全。

以數字融合指數為參照的RCEP締約國數字生產力

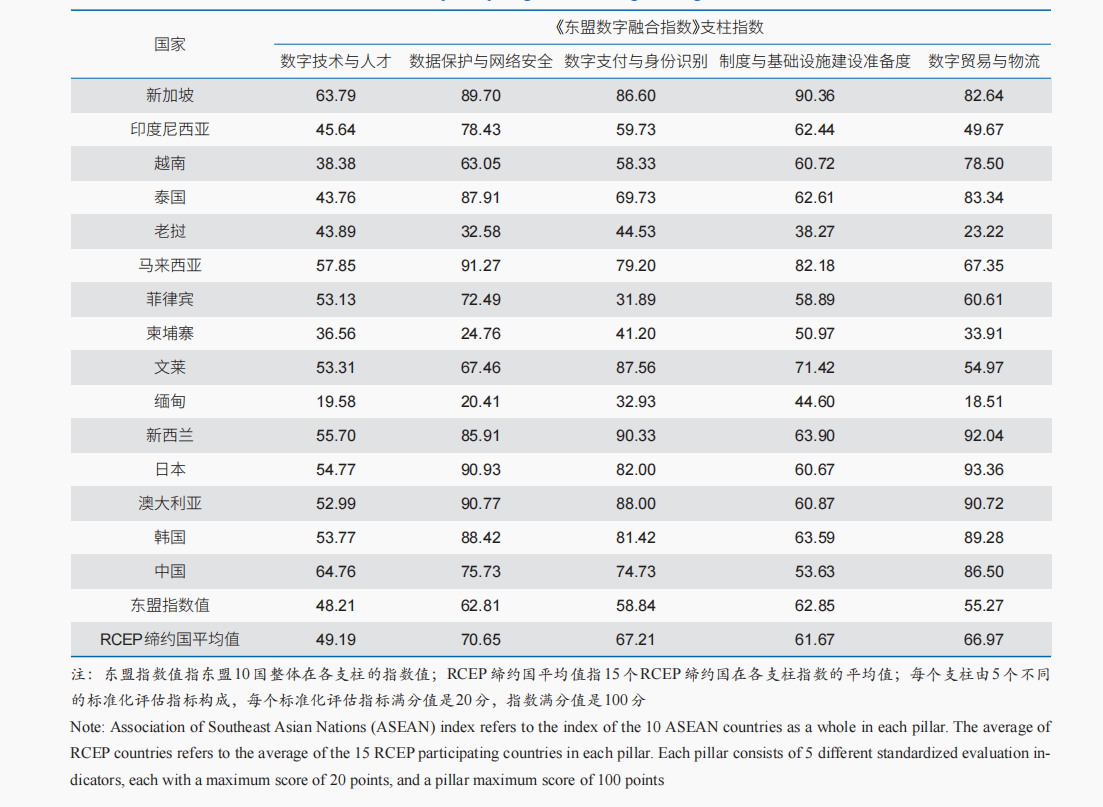

數字生產力是生產力的主體要素(勞動者)和客體要素(勞動資料和勞動對象)“三位一體”的數字化。本文選取了《東盟數字融合指數》報告中設置的數字技術與人才、數據保護與網絡安全、數字支付與身份識別、制度與基礎設施建設準備度和數字貿易與物流共5個支柱指數及其標準化評估指標,從主體要素和客體要素反映并分析了數字生產力及其應用和轉化的能力(表1)。

表1 RCEP締約國數字融合指數

Table 1 RCEP participating countries’ digital integration index

注:東盟指數值指東盟10國整體在各支柱的指數值;RCEP締約國平均值指15個RCEP締約國在各支柱指數的平均值;每個支柱由5個不同的標準化評估指標構成,每個標準化評估指標滿分值是20分,指數滿分值是100分

數字生產力主體要素決定生產力的發展水平。數字生產力的主體要素由經過學習、培訓后具有數字技術知識素養和應用技能的勞動者構成,其狀況可通過“數字技術與人才”與“數據保護與網絡安全”支柱指數及其標準化評估指標體現。“數字技術與人才”支柱是勞動力狀況的重要反映。與其他支柱指數相比,RCEP締約國平均值在此支柱指數最低,僅為49.19。該支柱的標準化評估指標中,科學、技術、機械工程及數學專業方向畢業生比重的指標值僅為5.82,從事知識密集型服務勞動力比重的指標值也僅為4.48,掌握數字技能人群比重的指標值最高,達到13.11,從事數字技術相關業務的人群比重指標值為12.67,進行數字技術研究與發展合作情況的指標值為12.13。以此為參照,RCEP締約國的數字生產力主體要素的勞動力數量有限,數字技術知識素養、應用和轉化能力還有待提升。“數據保護與網絡安全”支柱可從另一個側面反映數字技術的知識素養和應用能力。整體上,RCEP締約國在此支柱的指數表現良好,平均值達到70.65,但仍然具有較大的提升空間。在該支柱的標準化評估指標中,網絡安全技術能力(指標值為10.96)、機構網絡安全能力(指標值為12.96)和網絡安全的國家合作程度(指標值為11.88)還有待加強。具體到RCEP締約國,如老撾(32.58)、柬埔寨(24.76)和緬甸(20.41)在該支柱的表現不理想,還需要從多個方面加強和提升數據和網絡的安全建設。

數字生產力的客體要素是生產力發展水平的重要基礎。數字生產力的客體要素由數字化的勞動資料和勞動對象構成。生產力的勞動資料表現為數字技術設備和工具;勞動對象表現為數據、商業軟件和生產勞動作用其上的自然物。“數字支付與身份識別”和“制度與基礎設施建設準備度”支柱指數及其標準化評估指標反映了生產力的客體要素。“數字支付與身份識別”支柱是勞動資料的重要體現。就該支柱指數而言,RCEP締約國平均值(67.21)比東盟指數值(58.84)高,這是因為部分非東盟發達國家的數值比較高,如新西蘭(90.33)、澳大利亞(88.00)、日本(82.00)和韓國(81.42)。這也體現了上述發達國家的生產力客體要素相對較好。具體到支柱的標準化評估指標,大部分國家的身份識別系統配置率和身份系統普及率的標準化評估指標值都比較高,分別為17.78和17.49;然而,在銀行業務中,使用電子平臺或數字設備的人群標準化評估指標值非常低,僅為2.64,而在其他類金融交易中,這個指標值僅為7.6。“制度與基礎設施建設準備度”支柱反映了勞動對象狀況。東盟在該支柱的指數值為62.85,各項標準化評估指標值中,活躍移動寬帶用戶的比重(14.76)最高,物聯網用戶的比重(11.59)最低,政府數字化服務的可獲得及可使用程度標準化評估指標值為12.44。RCEP締約國平均值略低于東盟指數值,僅為61.67。具體到國家,各國的支柱指數表現差異較大,指數最高的是新加坡(90.36),最低的是老撾(38.27)。這體現了大部分RCEP締約國數字生產力的勞動資料和勞動對象發展不平衡。一方面,勞動資料有所欠缺,尚有較大改善和發展空間;另一方面,作為勞動對象的數據及其關聯要素體量比較大,是重要的數據來源。

數字經濟是數字生產力應用和轉化能力的重要體現。數字經濟是生產力主體將數字技術與生產力要素有機融合,創造數字產品和其他產品價值的活動或經濟形態。數字經濟發展程度可通過“數字貿易與物流”支柱指數及其標準化評估指標得以體現。RCEP締約國在該支柱的平均值為66.97,其中日本、新西蘭、澳大利亞等非東盟發達國家的指數均超90,緊隨其后的是韓國、中國、泰國和新加坡,都超過80,遠超東盟指數值(55.27);相比而言,老撾(23.22)、柬埔寨(33.91)和緬甸(18.51)的支柱指數較低。具體到標準化評估指標,跨境貿易和政府海關使用數字技術程度指標值稍低,僅為11.20;數字認證和電子簽章的使用程度的指標值與物流服務的競爭力和質量指標值稍微高一點,分別為12.00和12.07。整體而言,發達國家和不發達國家在數字生產力應用和轉化能力方面的差距較大,甚至呈現兩極化。

數字生產力對RCEP締約國數據跨境流動政策的影響

數字生產力主體要素的決定性影響

數字生產力主體要素對政策的尺度設定及其實現方式起決定性作用。主體要素是數據來源及其價值形成的核心。數據來源及其價值共同決定了一國在全球性數據價值鏈的位階關系。數據價值鏈是估算數據價值的關鍵,是原始數據從數據收集、分析到處理成數字智能,使其可以用于商業目的具有經濟價值,或服務于社會目標具有社會價值的潛力;要想創造和獲取價值,既需要原始數據,也需要具備將數據變為數字智能的能力。實質上,數據價值鏈是一種新形態的數字鴻溝,是由數據成為資源及其跨境流動所形成的價值效應所致。在這種新形態數字鴻溝中,位于發達國家的全球性數字企業集聚著頂尖人才,掌握和控制著數據及其價值轉化的核心技術,使得發達國家處于數據價值鏈的頂端,引領數字智能的發展;相比而言,發展中國家和不發達國家,雖然擁有絕大多數的原始數據,但沒有掌握核心的數字技術,因而只能成為數字企業的原始數據提供方和數字智能產品的消費者;故發展中國家和不發達國家基本處于數據價值鏈的從屬地位。由此,政策制定者在制定數據跨境流動政策時,必須正視其所在數據價值鏈中的位階及其效應,從而進行政策尺度及其實現方式的抉擇。例如,美國匯集了主要的全球性高科技數字平臺企業和人才,掌握著前沿的數字技術,主導著全球數智產品和服務,因而只有使其平臺企業能夠在全球范圍內獲取最多的原始數據,才能保障其數智產品的前沿性和創新性,保障其在數據價值鏈的頂端,故美國推行數據跨境流動的自由主義。與美國相比,歐盟雖不乏頂尖高技術企業和人才,但缺乏能夠對全球數智市場產生影響的數字平臺企業,也就意味著掌握全球性數字技術和人才儲備相對弱,數據及其價值轉化能力有限,因而,歐盟也不免成為原始數據提供方,故其數據跨境流動政策相對保守。

數字生產力的客體要素是政策制定和實現的基礎

數字生產力客體要素是生產力的基礎,也是政策制定者確定政策尺度和實現的基礎。數字生產力的客體要素,既包括政策調整對象的數據,也包括保障政策落實的基礎工具。“數字支付與身份識別”支柱,反映作為勞動對象的“數據”體量,體現政策規制對象的現狀;“制度與基礎設施建設準備度”支柱,則體現作為勞動資料的數字化基礎設施的硬性指標。數據體量、數字技術基礎設施等客體要素,是數據跨境流動政策尺度抉擇的客觀基礎。

以客體要素為基礎的政策邏輯,在于政策制定者如何通過政策維護其數據話語權。正如前文所述,絕大多數發展中國家和不發達國家是主要的原始數據來源地,成為主要的數據輸出國,但卻處在數據價值鏈的邊緣或底端;而部分發達國家是主要數據流入國,并利用其數字技術和海量數據進行創新創造,形成高附加值的數據產品,從而成為數據價值鏈的中心或頂端。數據價值鏈位階的差異導致數據話語權力的不平等。從決策者看來,數據話語權的不平等,一方面將導致政治層面話語權的不平等,使國際關系處于被動局面,另一方面也會導致經濟層面的不平等,使本國的企業被擠壓甚至淘汰。因此,很多發展中國家決策者認為,數據話語權的不平等,是他們頒行政策或立法,對跨境數據流動進行戰略性干預的正當理由。因而,大部分RCEP締約國通過立法或頒行政策提高本國的數據治理和網絡安全保障能力,推進本國制度建設和基礎設施建設,其實質則是推動數據跨境流動的政策性干預。例如,2020年11月,新加坡通過修改《2012年個人數據保護法》與《2007年垃圾郵件控制法》,從而充分保護數字時代的消費者權利,確保與技術發展和新商業模式齊頭并進的能力,并在消費者對創新的需求和相關權利的保護與風險的防范之間實現平衡。RCEP締約國只有在保障本國數據安全和網絡安全的前提下,才會對數據跨境流動政策持開放態度。例如,柬埔寨、老撾、緬甸和越南作為數據輸出國,擁有海量原始數據,但數字技術基礎設施和技術應用能力有所欠缺,因而主張相關數據跨境流動暫不適用RCEP相關條款。

數字經濟與數據跨境流動政策自由度無線性關系

就政策制定者而言,良好的數字經濟表現并不必然成為放寬管控數據跨境流動的理由。數字經濟是數字技術與生產力主客體要素融合,進行勞動、創造價值的活動。數據是數字經濟活動過程中重要的勞動對象。由此,數字經濟主要是以數字技術和數據作為基礎。誠然,數據自由跨境流動既能推動數字技術的創新、發展和應用,也能推動數字經濟的發展。然而,從政策制定者角度來看,數字化的生產關系必須適應數字生產力的發展。數據跨境流動政策必須建立在本國生產力發展水平的基礎之上,尋求數字技術與數據資源作用效果的最大化,不能一味地追求數字經濟的發展,而淪為數據層面的“殖民地”。因而,數字經濟的發展,并不必然成為放寬數據跨境流動管控的理由,也并不必然與政策的“自由度”成正相關。

具體而言,“數字貿易與物流”支柱指數主要考察可用于支持跨境貿易的數字技術及其配套基礎設施情況。該支柱的各項標準化評估指標是數字經濟發展的重要基礎。RCEP締約國在“數字貿易與物流”支柱的指數表現優異,但其數據跨境流動政策并不必然是寬松的。例如,日本的“數字貿易與物流”支柱指數表現最優,但其數據跨境政策采用的是許可制和標準制并行甚至疊加的“雙軌”制;新西蘭的指數緊隨日本,但要求將商業信息、貨物以及服務記錄信息副本存儲于新西蘭境內,同時采用數據本地存儲和標準制并行甚至疊加的“雙軌”制;相比于前兩者,澳大利亞數據跨境流動政策更趨于嚴苛,采用禁止數據輸出、許可制和標準制并行的“三軌”制。

在數字經濟中,市場依然沿襲著“贏者通吃”的自我動態調節;只有為數不多的幾個商業體,在與終端數據所有體形成的利益關系中,獲得絕大多數的利益和權力。由此,政策制定者在平衡數字經濟與本國國內整體利益之間,必然會傾向于盡量避免對美國等數字技術發達國家的依賴。在此,印度雖然不是RCEP締約國,卻是一個較為典型的例子:為了保障本國數字技術能力的發展,印度采用能夠使本國數據經濟利益和社會利益最大化的數據跨境流動政策,以推動本國的數字經濟發展,避免數據經濟利益流向數字經濟發達的國家和地區;這種數據跨境流動政策背后的哲理,則是避免印度成為其他經濟發達國家的“數據殖民地”,即避免發達國家從印度的數據跨境中獲取利益,損害印度的國家利益。因此,印度要求本國范圍內的數據,應該優先在本國的新興企業使用,防止流向發達國家的技術公司,而淪為“數據殖民主義”的受害者。

結論及政策建議

結論

數據跨境流動并非完全自由,甚至存在一定事實層面的數據保護主義,是數字生產力競爭的結果。數據跨境自由流動的主張,具有一定程度的地緣性和話語體系性,而且基本來自發達國家的理論;對于限制數據跨境流動的主張,大都來自與其存在競爭關系,甚至出于保持競爭優勢的國家。

RCEP締約國的數據跨境流動政策可歸為5種類型,大部分RCEP締約國采取“多軌制”交叉并行或疊加的政策,也有部分國家采取“單一制”。此外,還有少數國家尚未出臺數據跨境流動的政策或立法。

數字生產力要素對數據跨境流動政策的尺度和實現方式產生重要影響。生產力主體要素對數據跨境流動政策制定起決定性作用,因其關乎數字技術的認知、開發和應用能力,也關乎政策制定的認知和執行能力,決定著政策的尺度和實現方式。生產力主體要素,是導致發達國家、發展中國家和不發達國家之間“數字鴻溝”形成的原因之一。相比而言,由勞動資料和勞動對象構成的數字生產力客體要素,關乎數據話語權的基礎問題,是制定數據跨境流動政策的重要基礎。數字經濟雖不屬于數字生產力范疇,卻是生產力應用和轉化的重要體現。從數字經濟層面看,數據跨境流動政策,必須平衡本國的數字經濟和生產力各要素,不應為追求經濟的發展,而淪為“數據殖民地”。

政策建議

從數字生產力層面出發,為推動RCEP所倡導的數據跨境自由流動,RCEP締約國還應該從以下3方面展開努力:

加強數字人才培養。數字技術人才是推動數據跨境流動的核心和關鍵,也是政策制定和實現的決定性因素。因此,RCEP締約國應著力加強對數字人才的培養和引進,提升數字人才的知識素養和應用轉化能力,提升本國數字技術人才的競爭力。

加大數據基礎設施建設投入。RCEP締約國應該加大數字技術基礎設施建設的投入,提升數據跨境流動基礎設施的安全保障。同時,各國應該構建完善的數據安全和網絡安全的制度保障體系,推動制度建設的國際化和標準化。

倡導數據權利平等。RCEP締約國應該倡導數據權利的平等,努力消除數據價值鏈的不平等因素。

(作者:黃貴,云南大學法學院 弗里堡大學法學院;陶如,云南大學法學院;編審:黃瑋;《中國科學院院刊》供稿))